Debemos retroceder hasta el nacimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII, para entender la fuerza inmensa de la imaginación icónica, es decir, de la capacidad para formar imágenes mentales satisfactorias a partir de imágenes óptimamente esquivas y para convertir vagas percepciones en sólidos conocimientos.

Ejemplo de este proceso de conversión desde la imaginaría óptica hasta la mental se refiere a Galileo Galilei. Se trata de un caso estudiado por el historiador de arte Samuel Edgerton, cuyo exhaustivo análisis voy a esbozar aquí.

Esta es la historia: en 1609, había dos hombres mirando hacia nuestra Luna a través de un nuevo invento, el telescopio. El primero era el matemático, cartógrafo y astrónomo Thomas Hariot que, desde Londres, operaba con un telescopio de seis aumentos desde finales de julio de 1609. El otro era Galileo, entonces profesor de matemáticas en la Universidad de Padua; había aprendido por su cuenta a pulir lentes y se había fabricado un telescopio de veinte aumentos, con el que observaba la Luna desde finales de otoño del mismo año. Afortunadamente, tenemos datos de lo que cada uno de estos dos hombres pensaban que veían. Resulta instructivo comparar sus anotaciones privadas, así como conocer las razones de las grandes diferencias entre ellos.

Ambos sabían que, al menos desde la época de Aristóteles, se consideraba la Luna como una esfera perfectamente lisa y uniforme, símbolo del universo incorruptible allende la Tierra. Además, en los cuadros posteriores a la Edad Media, la Luna aparece como un signo de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

La primera observación de Hariot se ha conservado entre sus papeles.

Se trata de un tosco dibujo que muestra el límite de la iluminación, la línea divisoria entre las zonas oscuras y la parte iluminada de la Luna. Pero lo más importante es que, evidentemente, Hariot no sabe, y no comenta en absoluto, por qué se trata de una línea quebrada en lugar de la línea curva que sería de esperar si la Luna fuera realmente una esfera perfecta. Él ve, pero las teorías de la época sobre la perfección de la Luna le dificultan la tarea de entender lo que ve.

Veamos ahora el caso de Galileo.

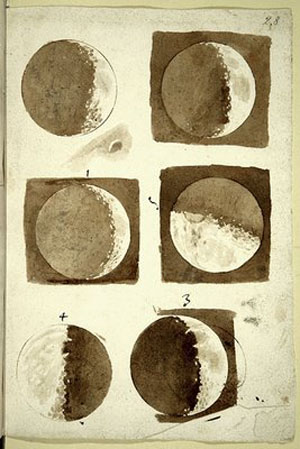

A partir de finales de noviembre de 1609, examina con atención la fantasmagórica Luna a través de su telescopio y representa sus observaciones en forma de varios bellos dibujos a la sepia.

Es evidente que Galileo también ve las líneas quebradas correspondientes al límite de la iluminación. Pero las interpreta enseguida como irregularidades de la superficie, como montañas y cráteres, y utiliza la técnica pictórica del claroscuro para manipular la luz y la oscuridad, recalcando las protuberancias y las depresiones.

Lo que ve Galileo aparece magníficamente descrito en su libro "Siderius Nuncius", publicado en 1610.

Galileo escribe allí que la superficie de la Luna, en contra de la concepción filosófica de la época, “no es lisa, uniforme y exactamente esférica..., sino irregular, tosca y llena de cavidades y prominencias, similar a la faz de la Tierra, ataviada de cadenas montañosas y valles profundos”. Galileo ve que no hay una diferencia cualitativa entre la Tierra y la Luna. Incluso calcula, a partir de las sombras proyectadas por los picos, que las montañas deben de tener 6000 metros de altura, ¡que son más altas que los Alpes de la Tierra! Su voz suena muy tranquila: pero él sabe que la vieja concepción aristotélica del mundo se está desmoronando bajo los efectos de esa voz.

Ahora debemos preguntarnos qué fue lo que, antes del cambio de actitud de Hariot, hizo que Galileo y él miraran el mismo objeto con ojos tan diferentes.

Por supuesto, parte de la respuesta descansa sobre la mayor disposición de Galileo a considerar un universo copernicano, en el que todos los planetas y satélites pueden ser similares. Pero otra gran parte de la respuesta también descansa sobre sus respectivas formaciones en materia de visualización, sobre el modo en que habían aprendido a utilizar sus ojos como herramientas de la imaginación. En la Inglaterra de 1609 en la que vivía Hariot, la cumbre del logro artístico era la palabra, por ejemplo la de Shakespeare, que era más importante que cualquier cosa en el ámbito de las artes visuales. De hecho, desde el punto de vista visual, Inglaterra estaba bastante atrasada –casi podríamos decir que en la Edad Media– con respecto al entendimiento de realizaciones en perspectiva.

Sin embargo, en la Italia de Galileo, la pintura del Renacimiento había captado a los intelectuales en estado de alerta. Bajo el reinado de Cosimo I de Florencia, Vasari había fundado la gran Academia de Diseño en 1562, un centro de artes visuales y arquitectura a beneficio de todos, no solamente de los profesionales. No es casualidad que cuando Galileo solicitó su primer empleo, a la edad de veinticinco años, fuera para cubrir el puesto de profesor de matemáticas en esa Academia, para enseñar geometría y perspectiva, y en 1613 llegó a ser elegido miembro de tan distinguida Academia.

Así pues, es muy probable que Galileo, como todos los alumnos de la Academia, hubiera estudiado el problema de las sombras que proyectan los cuerpos sobre superficies diferentes. Los textos típicos y más que sobados que se utilizaban en la Academia muestran cómo se traducen en luces y sombras las protuberancias y depresiones de unas esferas reticuladas. El arte de la perspectiva y del claroscuro eran herramientas y habilidades que Galileo había aprendido en su juventud y, en 1609, cuando reaparecieron ante sus ojos los viejos problemas relacionados con la proyección de la sombra, tuvo ocasión de hacer buen uso de dichas herramientas en un contexto tan diferente como el del campo visual telescópico.

Se podría decir que Galileo consiguió entrever, a través de este tubo óptico todavía bastante pobre, que los científicos de todo el mundo pronto empezarían a ver y a entender los fenómenos característicos del sistema solar.

En una célebre carta dirigida a Jacques Hadamar, Einstein confesaba lo siguiente: “Las palabras o el lenguaje, ya sean en su forma escrita u oral, no parecen jugar papel alguno en mi mecanismo de pensamiento. Las entidades físicas que parecen actuar como elementos del pensamiento son signos concretos e imágenes más o menos claras que pueden producirse y combinarse deliberadamente”. Era como si, en su actividad intelectual, Einstein jugara con las piezas de un rompecabezas. Y en otra carta dirigida a Max Wetheimer, Einstein decía: “Muy rara vez pienso en palabras... suelo hacer una especie de repaso, un repaso visual”.

Seguramente por eso, durante sus años de juventud en Berna, Einstein había sido un excelente inspector de la Oficina de Patentes. Su trabajo consistía en estudiar las descripciones, y sobre todo las ilustraciones, enviadas por los inventores, y después reconstruir en su mente aquellas máquinas propuestas para ver si realmente podían funcionar. Era una tarea fácil para él. Y además, en el marco de su física, él podía visualizar sin esfuerzo ciertos procesos que para otros eran excesivamente complejos.

Como todos sabemos, el clímax de la revolución científica para las ciencias físicas del siglo XVII fueron los "Principia" de Isaac Newton, que combinaban los imaginativos avances de Galileo Galilei con los de Johannes Kepler. Newton decía que veía más allá que los demás porque se hallaba encaramado a hombros de gigantes. Kepler desde la corte del loco y magnífico emperador Rodolfo II de Praga y Galileo desde las brillantes Venecia y Florencia, eran dos personalidades bien diferentes; pero también tenían muchas cosas en común, sobre todo su apasionada devoción por la teoría copernicana del sistema planetario. Ambos desafiaron los peligros que entrañaban sus heréticas nociones, y Kepler, ocho años más joven que Galileo y extravagante admirador del mismo, trató por todos los medios de captar su atención y apoyo moral.

¿Por qué Galileo evitó utilizar los hallazgos de Kepler? ¿Qué fue lo que provocó este fallo de imaginación, uno de los poquísimos que presenta la espléndida opera omnia de Galileo?

Galileo, como tantos intelectuales italianos de su época, se consideraba a sí mismo, y con razón, no solo científico, sino también admirador y crítico de las artes. Más aún, para Galileo constituía un criterio fundamental de sólido pensamiento científico utilizar exclusivamente elementos de pensamiento que resultaran aceptables desde el punto de vista estético. Y era precisamente desde este punto de vista estético desde donde Galileo consideraba inaceptables las ideas de Kepler.

Ahora bien, hay un elemento en particular que fue tan enfáticamente rechazado por el arte del alto Renacimiento como favorecido por el Manierismo (que Galileo aborrecía). Hablamos de la elipse.

Kepler proclamó su primera ley: que los planetas se mueven describiendo elipses alrededor del Sol. Así pues, no se hallaban en lo que Galileo consideraba como movimiento “natural”, sino que variaban continuamente su velocidad mientras se movían.

Para Galileo, que seguía completamente hechizado por la circularidad, la elipse era un círculo distorsionado, una forma indigna de los cuerpos celestes.

Como señala el propio Galileo: “Todos los movimientos humanos o animales son circulares”. Correr, saltar, caminar, etc., son tan solo movimientos secundarios que dependen de los primarios, de lo que tiene lugar en las articulaciones; “el salto o la carrera son producto del juego de la pierna con la rodilla y del muslo con la cadera, que son movimientos circulares”.

Tuvo consecuencias nocivas para su física, porque le impidió darse cuenta de que el movimiento más natural es el rectilíneo y no el circular. En lugar de eso, Galileo mantenía, como puede comprobarse en el libro I del Dialogo, que la naturaleza permite el movimiento en línea recta solo de vez en cuando y con la única finalidad de restablecer el orden. Una vez que el elemento en cuestión ocupa el lugar que le corresponde, "tiene que permanecer inmóvil o, si se mueve, hacerlo sólo de modo circular".

Así pues, Galileo pasó por alto la idea que constituye la mismísima base de la mecánica moderna y que ahora conocemos como la primera ley de Newton, es decir, que, en ausencia de fuerzas, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme.

Nunca llegaremos a resolver del todo el enigma de cómo determinados científicos elegidos sientan las bases del estado venidero de la ciencia, de cómo es posible que nuestras mentes descubran el orden de las cosas. Sobre este punto, una vez más Albert Einstein tiene la última palabra: “Aquí estriba el sentido de la curiosidad, que crece de manera continua, precisamente a medida que aumenta el desarrollo del propio conocimiento”.

Fuente:

http://ayura.udea.edu.co

Gerard Holton