Se trata de una paradoja física que ya no tiene la relevancia de antaño, pues ... hemos desmontado empíricamente las suposiciones de las que parte, pero sigue teniendo interés por varias razones: por una parte, porque hace pensar, lo cual siempre es sano.

Por otra, porque pararse a pensar en ella tal y como lo hicieron quienes la plantearon por primera vez es fascinante, ya que pone de manifiesto la inteligencia y la audacia de aquellos científicos. Disculpa que no exprese la paradoja ya mismo, pero me gustaría intentar llegar a ella a través de razonamientos similares a los que la sacaron a la luz por primera vez en la Inglaterra del siglo XVI. Como siempre, ¡paciencia, que el placer está en el caminar, no en el destino!

El nombre de Olbers en la paradoja proviene del astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers que fue el descubridor, entre otras cosas, de los asteroides Palas y Vesta en su labor como uno de los veinticuatro miembros de la Himmelspolizei, la “Policía del Cielo” cuyo objetivo era precisamente el descubrimiento del “planeta escondido” entre Marte y Júpiter. Sin embargo, a pesar de llevar su nombre, él fue simplemente uno más en postularla, en 1823 –unos 250 años después de su enunciado original.

El primero en hacerlo es uno de los primeros científicos heliocentristas, el inglés Sir Thomas Digges. Este astrónomo partió de premisas bastante razonables para la época, pensó de manera impecable y audaz y, finalmente, llegó a conclusiones que dados los medios tecnológicos y matemáticos de que disponía son apabullantes. Retrocedamos juntos hasta mediados del siglo XVI y pensemos con Digges.

Nicolás Copérnico había publicado su obra revolucionaria, De revolutionibus orbium coelestium (Sobre las revoluciones de las esferas celestes) en 1543, justo antes de morir. Tres años más tarde nacía Thomas Digges en Wooton, en el condado de Kent. Thomas era hijo de Leonard Digges, otro auténtico genio. El padre era matemático y topógrafo, y se lo considera el inventor del teodolito (parece que tal vez incluso diseñó antecesores del telescopio, aunque no está claro hasta dónde llegó). Estaba además muy interesado en los calendarios, la astronomía y el movimiento de los astros, y publicó una obra extraordinaria, A General Prognostication (Un pronóstico general), en 1553 ; se trataba de una especie de calendario perpetuo en el que se predecían las fases de la Luna, estaciones, climatología y cosas así, con una cantidad de datos astronómicos ingentes basados en las predicciones del movimiento de los astros.

Thomas siguió los pasos de su padre, y estuvo muy interesado en astronomía, óptica y metrología. Continuó la labor de Leonard en cuanto a la predicción del movimiento de los astros, ya que lo admiraba profundamente. Sin embargo, entre el padre y el hijo había un abismo conceptual, un cambio de paradigma en la concepción del Universo: mientras que el padre, como prácticamente todos los científicos de su generación, era un geo-centrista convencido y seguía el modelo del Sistema Solar de Ptolomeo, el hijo era helio-centrista. ¿Cómo seguir, entonces, la obra del padre tras su muerte en 1559, dadas las concepciones opuestas de ambos acerca del movimiento de los astros?

[Foto: Versión de 1576 de la obra de Leonard Digges, editada por Thomas.]

[Foto: Versión de 1576 de la obra de Leonard Digges, editada por Thomas.]

En 1576, Thomas publicó una nueva edición del calendario perpetuo de su padre y mantuvo el texto original intacto, con todas sus ideas ptolemaicas tal cual estaban… y le añadió varios apéndices, en uno de los cuales explicaba las hipótesis de Copérnico. Ese apéndice de rimbombante título, A Perfit Description of the Caelestiall Orbes according to the most aunciente doctrine of the Pythagoreans, latelye revived by Copernicus and by Geometricall Demonstrations approved (Una descripción perfecta de las esferas celestes de acuerdo con la más antigua doctrina de los pitagóricos, recientemente revivida por Copérnico, y las demostraciones geométricas que la prueban), es básicamente una traducción de pasajes de la obra de Copérnico. El mérito de Digges en ese aspecto es fundamentalmente la valentía de defender ideas que, aunque posteriormente se harían obvias, no lo eran aún por entonces. ¡Ah, pero Digges fue más allá!

El interés de Nicolás Copérnico –como el de casi todos los astrónomos de su época – era la estructura del Sistema Solar y la jerarquía dentro de él. En su obra no se plantea qué hay “más allá” y las estrellas fijas simplemente se encuentran en la esfera celeste más externa, muy lejos de nosotros y punto. Pero Digges se pregunta si realmente toda esa miríada de puntos de luz están a la misma distancia de la Tierra, o unas están más lejos que otras pero todas ellas muy lejanas.

La medición de distancias astronómicas en el siglo XVI se basaba en la técnica de la paralaje: básicamente, en mirar un astro desde dos posiciones diferentes y comparar las imágenes desde una y otra. Utilizando la trigonometría –si se dispone de una referencia fija o a una distancia conocida – es posible medir la distancia al objeto observado. Y Digges hizo precisamente eso, pero no con la Luna, ni con ningún planeta de nuestro Sistema Solar… sino nada más y nada menos que con una supernova.

Esa supernova era una de las ocho que han sido visibles a simple vista a lo largo de la Historia: se la conoce como supernova de Tycho y sus restos, visibles aún hoy, son de una belleza inmensa. Sin embargo, lo que le interesaba a Digges era determinar la distancia a la Tierra de la supernova utilizando la paralaje. Su conclusión, como no podía ser de otra manera, fue que estaba muy lejos de nosotros: más allá de la Luna. Hoy en día esa conclusión puede parecer ingenua y hacer sonreír, y más al conocer la distancia real hasta la supernova, que es de unos 7500 años-luz (¡más allá de la Luna, desde luego!), pero recordad la época y las ideas imperantes por entonces.

Digges estaba diciendo algo bastante impactante. Por un lado, la supernova antes no estaba ahí, y de pronto aparecía una nueva estrella; es decir, algo había cambiado. Y el inglés afirmaba que ese cambio se había producido más allá de la órbita de la Luna, es decir, en los “cielos inmutables” de la concepción clásica del Universo. No es una prueba tan abrumadora como las de Galileo para derrumbar el paradigma aristotélico, pero es un buen sopapo a las ideas antiguas sobre la inmutabilidad del firmamento, ya que es un cambio difícilmente despreciable.

Sin embargo, lo que más nos interesa de esto no es el derrumbamiento de ningún paradigma –de eso ya se encargaron Copérnico y Galileo–, sino de la línea de razonamiento de Digges a partir de aquí. La ausencia de paralaje de la supernova y las demás estrellas significaba que estaban todas muy lejos, pero no necesariamente a la misma distancia: era simplemente imposible, con los instrumentos disponibles entonces, determinar la diferencia de distancia entre ellas. Lo más razonable, en opinión de Digges, era suponer por tanto que no había una sola esfera con estrellas, sino que éstas ocupaban un volumen inmenso alrededor del Sistema Solar: de un “Universo plano con un fin definido” en la esfera de las estrellas fijas habíamos pasado a un “Universo profundo con un fin indefinido”.

[Foto: Modelo del Universo de Digges (1576).]

Copérnico es un genio de una enorme audacia, y no pretendo igualar a Digges en importancia con el polaco; pero el inglés también es genial, y leer sus palabras escritas en 1576, treinta años antes de que Galileo pusiera su mirada en los satélites de Júpiter, me da escalofríos:

Este orbe de estrellas fijas se extiende en altitud esféricamente, un palacio de felicidad inmóvil adornado con innumerables luces de brillo perpetuo, que superan con mucho al Sol tanto en cantidad como en calidad como la corte de ángeles celestiales, desprovistas de sufrimiento y llenas de felicidad perfecta y eterna, el hogar de los elegidos.

Dejando aparte lo poético del lenguaje y la mezcolanza ciencia-religión, observad la idea que subyace ahí: las estrellas son mucho más brillantes que nuestro Sol, que no es sino una más de infinitos astros que sólo vemos menos brillantes que él por su enorme distancia a nosotros. Como digo, Digges va mucho más lejos que Copérnico en cuanto a su concepción del tamaño y complejidad del Universo más allá de nuestro Sistema Solar. Sin embargo, Digges no se detiene ahí, sino que examina las consecuencias lógicas de esta premisa de un firmamento lleno de infinitas estrellas alejadas distancias cada vez mayores de nosotros. Y, al hacerlo, llega inevitablemente a la que posteriormente se llamaría paradoja de Olbers.

La cuestión es ésta: si hay infinitas estrellas en el firmamento, alejadas distancias más y más grandes de nosotros indefinidamente, ¿por qué el cielo es negro de noche? Nuestro Sol nos proporciona una enorme cantidad de luz; sí, las otras estrellas parecen brillar menos por su mayor distancia, pero son un número infinito comparado con la nuestra. ¿Por qué el firmamento nocturno no es brillante, como suma de la luz de infinitas estrellas?

Aquí es donde Digges, tal vez por falta de herramientas matemáticas, tal vez por sus propias limitaciones, trastabilla y no llega más allá. Su explicación de esa paradoja es simplemente que la mayor parte de las estrellas están tan lejos que no nos es posible verlas, con lo que sólo vemos en el cielo nocturno las que están a una distancia menor que la máxima que podemos ver — que sigue siendo enorme, pero es finita. Claro, Digges no disponía de leyes de disminución de la luminosidad con la distancia ni nada parecido, con lo que su conclusión no es disparatada para la época, pero no se sostiene.

El primero en darse cuenta de ello es el alemán Johannes Kepler en 1610: sí, tal vez una estrella más lejana tuviese un brillo menor visto desde la Tierra, pero cuanto más lejos miremos, si consideramos un Universo homogéneo, más estrellas hay, con lo que una cosa compensa la otra y el cielo entero debería brillar con una luminosidad deslumbrante.

Sin embargo, esto no sucede, con lo que la conclusión de Kepler es clara: el Universo no es infinito. Existe un borde, un límite a una distancia enorme de nosotros, y ese borde es lo que vemos en negro como fondo a las estrellas fijas, que existen en un número ingente pero no infinito. Sin embargo, en uno de esos giros irónicos de la historia de la ciencia, el trabajo del propio Kepler sobre el Sistema Solar haría su explicación muy poco atractiva tan sólo unos años después de postularla.

El inglés Isaac Newton, basándose entre otras cosas en las Leyes de Kepler para tratar de determinar los principios que gobiernan el movimiento de los astros, llega a su Ley de la Gravitación Universal que tan bien explica el comportamiento de los cuerpos celestes. Sin embargo, hay un problema: el Universo aparentemente estático que observamos (sin los instrumentos de hoy día, por supuesto, para darnos cuenta de que no es estático) no puede durar mucho, sometidos los astros a la fuerza gravitatoria, salvo que sea infinito y homogéneo. Supongamos, por ejemplo, que existe un borde á la Kepler; por lo tanto, necesariamente hay un centro; por lo tanto, el centro de masas del Universo entero está en ese centro e, inevitablemente, todos los cuerpos del Universo, incluidos la Tierra y el Sol, se verán arrastrados hacia ese centro y el Universo se colapsará sobre sí mismo.

Newton es, por tanto, partidario de un Universo infinito y homogéneo a gran escala, de modo que no haya lugares privilegiados alrededor de los que se colapse toda su materia. El problema es que, entonces, la única explicación a lo que tal vez deberíamos llamar paradoja de Digges –la de Kepler– se va al garete, y volvemos a las mismas: ¿por qué el cielo es negro si el Universo es infinito y homogéneo a gran escala?

El primer análisis matemático riguroso de la cuestión fue realizado por el inglés Edmond Halley en 1720 y refinado por el suizo Jean-Philippe Loys de Chéseaux en 1744. El razonamiento es de una enorme claridad para comprender por qué Digges no tenía razón. Pensar que aunque haya infinitas estrellas, al estar a distancias enormes, su brillo es cada vez menor, tanto que pasada cierta distancia ya no las vemos es estrictamente falso, pero hace falta pensar como Halley y de Chéseaux para verlo.

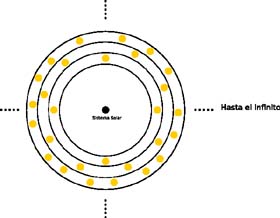

Partamos de las premisas habituales en la época: el Universo es, a gran escala, homogéneo, y se extiende hasta el infinito. Podemos entonces dividir todo el Universo en una serie de cortezas esféricas concéntricas con la Tierra, como si fueran las capas de una cebolla, todas del mismo grosor. Hagámoslo así, y fijémonos en la contribución al brillo del firmamento de cada una de estas “capas de cebolla”, estrella a estrella y luego capa a capa.

La intensidad del brillo de cualquier objeto, considerando que es una fuente luminosa puntual –algo muy razonable para las estrellas por estar tan lejos de nosotros–, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al observador. Es decir, que el brillo disminuye como 1/r2, donde r es la distancia hasta la estrella en cuestión. Hasta aquí estamos de acuerdo con Digges, por supuesto: cuanto más lejos está una estrella, menos intensidad luminosa nos llega. De hecho la disminución es bastante brusca — duplicar la distancia disminuye la intensidad cuatro veces.

En resumen: una estrella situada en la “capa de cebolla” que dista r de la Tierra brilla como 1/r2, con lo que cuanto más lejos esté la capa, menos brillan sus estrellas desde la Tierra. Pero para saber cuánto brilla la capa de cebolla entera, nos hace falta multiplicar el brillo de cada estrella por el número de estrellas que hay. Y no hay el mismo número de estrellas en cada capa, ni mucho menos.

[Foto: Capas de cebolla de de Chéseaux (no está a escala, en cada capa he dibujado el doble de estrellas que en la anterior).]

De hecho, el número de estrellas que habrá en cada capa, considerando que el Universo es homogéneo y que las capas son del mismo grosor, es precisamente proporcional al cuadrado del radio medio de la capa de cebolla. Con lo que el número de estrellas por capa aumenta como r2, y una capa situada al doble de distancia tiene cuatro veces más estrellas que la otra. ¿Ves la conclusión inevitable? ¡Cada capa proporciona exactamente el mismo brillo que cualquier otra! El brillo total es proporcional al número de estrellas multiplicado por el brillo de cada una, es decir, r2 x 1/r2. Al contrario de lo que pensaba Digges, la contribución de las regiones más alejadas del Universo al brillo del firmamento no se hace minúscula, sino que se mantiene. Al sumar estas infinitas contribuciones de las infinitas capas el resultado es, necesariamente, un brillo infinito. De vuelta al absurdo, ya que eso no se observa, ¡ni mucho menos!

De Chéseaux demostró, por cierto, que ni siquiera hace falta un Universo infinito para contradecir a nuestros sentidos: basta un Universo muy grande, pero no infinito, para que el cielo brille de noche, tal vez no con un brillo infinito, pero sí equivalente al del Sol en cada punto. Y eso, desde luego, no sucede ni por asomo. El problema de compaginar este hecho empírico con la concepción newtoniana de un Universo estático pese a la fuerza gravitatoria puede parecer hoy menor, pero supuso un grave problema durante siglos, y cualquier astrónomo sufría escozores internos al oír mentar el asunto.

De Chéseaux intentó resolver la paradoja introduciendo un efecto nuevo: sí, en un Universo transparente el brillo sería infinito, ¡pero el Universo no lo es! Debe haber nubes de polvo y otro material que no brilla como las estrellas, que oculta el brillo de las más lejanas, como la niebla en una mañana húmeda oculta el brillo de las luces tras ella. De este modo, cuanto más lejos miramos, más estrellas hay pero también más polvo “oscurecedor”, con lo que llega un momento en el que no se ve nada más allá. Pero, ¡porca miseria!, el argumento de de Chéseaux tampoco se sostiene.

Nuestro buen Heinrich Olbers, por cierto, simplemente dio una explicación alternativa al planteamiento de de Chéseaux, pero el argumento de Olbers es tan fácil de imaginar visualmente que, supongo, cautivó la imaginación de los científicos de tal modo que la paradoja acabó quedándose con su nombre. De acuerdo con Olbers, podemos pensar en términos de rayos: si trazamos rayos rectilíneos que salen del ojo –la luz realmente llega al ojo, pero lo mismo da–, considerando un Universo homogéneo e infinito, cualquiera de esos rayos acabará encontrándose con una estrella. Es imposible que ninguno consiga escapar para siempre de ese destino final, porque al haber infinitas estrellas hasta distancias infinitas, tarde o temprano se topará con una.

¿La explicación de Olbers de por qué el cielo no es brillante de noche? La misma que la del suizo: hay nubes de polvo y gas que oscurecen el cielo, tapando las estrellas. Pero, como dijimos antes, ese argumento no se sostiene. Porque claro, un análisis cuidadoso de la explicación de de Chéseaux-Olbers la hace desmoronarse como un castillo de naipes. Si el brillo infinito del firmamento es absorbido por enormes cantidades de polvo, según el polvo absorba más y más energía se irá calentando hasta alcanzar el equilibrio térmico y brillará a su vez, emitiendo exactamente la misma cantidad de energía que absorbe y volviendo el firmamento, una vez más, infinitamente brillante. Vamos, que estamos como antes… ¿o estaban los científicos olvidando algo importante y ya conocido por entonces?

La primera pieza de la solución moderna a la paradoja de Digges la dio precisamente el ínclito Lord Kelvin en una forma rigurosa en 1901. Sin embargo, otros antes que él habían propuesto básicamente la misma solución, aunque sin el mismo rigor pues no se trataba de científicos. La clave estaba en la finitud de la velocidad de la luz, cuyo valor se conocía desde la segunda mitad del siglo XVII: para llegarnos luz de estrellas alejadas infinitamente de nosotros, no hace falta sólo un Universo espacialmente infinito, sino también temporalmente infinito.

Dicho con otras palabras, dado que a la luz le lleva tiempo viajar una determinada distancia, la única luz visible desde la Tierra ahora mismo es la procedente de las estrellas contenidas en una esfera centrada en la Tierra y cuyo radio, en años-luz, sea la edad del Universo en años, pues ésa será la máxima distancia que puede haber recorrido la luz en la existencia del Universo. Esta idea fue ya expresada por Mark Twain y Edgar Allan Poe en el siglo XIX, como puedes ver en esta cita del segundo:

La única manera, por tanto, en la que, en esas condiciones, podríamos comprender los vacíos que nuestros telescopios encuentran en innumerables direcciones, sería suponer que la distancia del fondo invisible es tan inmensa que ningún rayo procedente de él ha podido alcanzarnos aún.

Kelvin, en su On Ether and Gravitational Matter through Infinite Space (Sobre el éter y la materia gravitatoria a través del espacio infinito), estudió el asunto de manera cuantitativa. Kelvin no era partidario de un Universo temporalmente infinito ni mucho menos; de hecho, durante gran parte de su vida luchó contra biólogos y geólogos pues consideraba que las estimaciones de esos científicos sobre la edad de la Tierra eran exageradísimas: él pensaba que la Tierra tenía unos pocos millones de años, y que el Universo entero probablemente también era bastante joven.

Aunque Lord Kelvin era profundamente religioso su idea de una Tierra y un Universo jóvenes no era producto del fervor religioso, sino de la razón. Suponiendo una Tierra inicial muy caliente que se ha ido enfriando, y teniendo en cuenta su temperatura actual, era posible emplear la Termodinámica para estimar un límite máximo de la edad de la Tierra dadas las pérdidas térmicas por radiación y la energía procedente del Sol.

Y la Tierra, teniendo en cuenta estos factores, debería estar muchísimo más fría de lo que está si suponemos un Sistema Solar de varios miles de millones de años de antigüedad. ¡Debería haberse enfriado hace mucho tiempo! De acuerdo con las estimaciones de Kelvin –que eran cuidadosísimas–, la Tierra debía tener unas decenas o cientos de millones de años, un abrir y cerrar de ojos comparado con las estimaciones de geólogos y biólogos… y lo mismo pasaba con el Sol y las demás estrellas.

De acuerdo con Kelvin, el Sol debería haber agotado su combustible hace eones, incluso suponiendo que fuese de un poder calorífico inmenso y que la combustión era idónea. No era posible un Sol tan viejo como pensaban muchos, salvo que existiera alguna otra fuente de energía desconocida que fuese muchos órdenes de magnitud más poderosa que la combustión. De modo que el Universo era probablemente muy joven.

Por lo tanto, la solución de Lord Kelvin a la paradoja era bien simple: el Universo no lleva existiendo un tiempo infinito. Por tanto, existe una esfera alrededor de la Tierra cuyo límite es la máxima distancia que la luz ha recorrido desde el inicio de los tiempos y, dado que el Universo es muy joven, esa esfera es bastante pequeña y explica el cielo nocturno de color negro.

Claro, el pobre William Thomson no tenía razón en casi nada en este asunto: sí existía una nueva fuente de energía, y procesos desconocidos para él que explicaban la enorme edad de la Tierra y el Sol. La desintegración radiactiva de las rocas era la responsable de que la Tierra estuviera “más caliente de lo que debería”, y el Sol no brillaba porque estuviese quemando carbón ni nada parecido, sino a causa de la fusión nuclear de hidrógeno en helio. Sin embargo, sí tenía razón –o eso pensamos ahora– en que el Universo había tenido un inicio, y en que ese hecho explica una parte de la paradoja de Digges. El artículo de Kelvin en 1901, por cierto, no recibió demasiada atención, lo cual es bastante injusto, ya que es una solución agudísima al problema.

Aunque describir esto en detalle llevaría muchos artículos, tan sólo once años tras el artículo de Kelvin se produciría una observación astronómica que cambiaría… bueno, que lo cambiaría todo. El estadounidense Vesto Melvin Slipher, realizando mediciones espectroscópicas de galaxias lejanas, observó que la radiación procedente de ellas estaba “corrida hacia el rojo”, es decir, que la frecuencia de la radiación que nos llega de ellas es menor de lo que debería. Esto puede ser explicado mediante el efecto Doppler, y significa que esas galaxias se alejan de nosotros. Seguramente de quien has oído hablar en relación con esto es de Edwin Hubble, pero lo que consiguió él fue demostrar (utilizando, entre otras cosas, los datos de Slipher) que existía una proporcionalidad entre la velocidad de alejamiento de las galaxias y su distancia a nosotros.

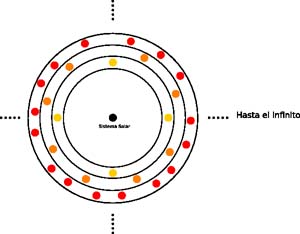

Lo esencial para nuestra argumentación es que ya no podemos seguir suponiendo, sin más, las capas de cebolla de de Chéseaux: las capas no son equivalentes. Según están más lejos de nosotros, más rápido se alejan de nosotros, con lo que más disminuye la frecuencia que recibimos desde ellas, es decir, más hacia el rojo se desplazaría la luz que recibimos de ellas. De hecho, llegaría un momento en el que la frecuencia sería tan baja que cruzaría el rojo y se convertiría en radiación infrarroja, invisible para el ojo humano.

[Foto: “Capas de cebolla” de de Chéseaux, modificadas por corrimiento al rojo.]

[Foto: “Capas de cebolla” de de Chéseaux, modificadas por corrimiento al rojo.]

Ése fue, esencialmente, el argumento propuesto por el astrónomo austríaco Hermann Bondi en 1955: que el corrimiento hacia el rojo de la radiación procedente de estrellas muy lejanas hace que no podamos verlas, explicando así el cielo “aparentemente negro” que vemos. De hecho, junto con Fred Hoyle y Thomas Gold, Bondi postuló en 1948 la hipótesis del Universo estacionario, hoy en día generalmente descartada a favor del Big Bang. De acuerdo con estos físicos, el Universo se expande continuamente pero no porque haya habido una “explosión primigenia”, sino debido a la constante creación de materia en los espacios interestelares. Se trata de una hipótesis que puede sonar tonta al principio, pero es muy elegante. En cualquier caso, las pruebas pronto apoyaron abrumadoramente la hipótesis del Big Bang, con lo que la explicación de Bondi no tenía tanta importancia.

Y la hipótesis del Big Bang hace, por un lado, más fácil explicar la paradoja de Olbers, puesto que da la razón a Lord Kelvin en la finitud de la vida del Universo: no en la duración de su existencia, puesto que nuestras estimaciones son de unos 13 700 millones de años y no de 50 como sostenía el británico, pero sí en la idea de la “esfera de posibles estrellas visibles”. Sin embargo, por otro lado añade una complicación. Kelvin pensaba que el Universo, aunque fuese finito espacialmente, había sido creado esencialmente como ahora, es decir, con estrellas separadas distancias gigantescas comparadas con su tamaño, es decir, prácticamente puntuales, y una temperatura media del Universo muy baja.

Pero, de haberse producido el Big Bang, la temperatura en los comienzos del Universo debería haber sido absolutamente gigantesca, con lo que por entonces, el firmamento debería brillar una barbaridad. De modo que la hipótesis del Big Bang sugiere, como Kelvin, una esfera centrada en nosotros con un límite definido por el inicio del Universo, pero mientras que en el caso de Kelvin ese “borde” es negro, en el caso del Big Bang, dado que es lo que existía en el momento de emitirse esa radiación primigenia, el límite visible del Universo debería brillar, pues estaríamos viendo lo que sucedió en los orígenes extremadamente calientes de las cosas.

Llegamos así, finalmente, a la actualidad. Y, efectivamente, existe un “borde visible” y, efectivamente, el límite del Universo brilla, como comprobó la misión WMAP de la NASA

Sin embargo, Bondi también tenía razón: el corrimiento al rojo hace que, en vez de ver brillar el límite de la esfera que nos rodea con la frecuencia que tenía entonces, lo vemos con una frecuencia muchísimo menor, en la región de las microondas y, puesto que nuestros ojos no son sensibles a esas longitudes de onda, vemos un cielo negro: sólo que, estrictamente hablando, no es negro, sino que simplemente brilla por debajo de nuestro umbral de percepción, pero no el de nuestras máquinas.

La radiación de fondo de microondas, por cierto, tira por tierra otra posible explicación de la paradoja, expuesta por primera vez por el astrónomo sueco Carl Vilhelm Ludwig Charlier y luego perfeccionada por el matemático polaco Benoît Mandelbrot. La idea de estos dos genios –porque la idea, aunque haya resultado descartada empíricamente, es genial: la de un Universo fractal, en el que la concentración espacial de estrellas se produce de manera que, a mayor tamaño de la región estudiada, menor densidad media hay, ya que las galaxias se reúnen “apelotonadas” como en el conjunto de Mandelbrot:

Pero, como digo, no pensamos que esto sea así. La radiación de fondo muestra un Universo que, a gran escala, es muy isotrópico –es decir, vemos lo mismo en todas direcciones–, y un Universo del tipo que sugerían Mandelbrot y Charlier se hubiera hecho evidente al mirar muy lejos… algo que no ha sucedido, en cierto sentido desgraciadamente, porque la imagen es, no me lo negarás, muy sugerente. No, tendremos que quedarnos con las más prosaicas que han sido, hasta donde es posible, confirmadas empíricamente.

De manera que la explicación de la paradoja de Digges-Olbers tiene fundamentalmente dos partes, una bastante más importante que la otra. La primera es el hecho de que el Universo tiene un origen en el tiempo, lo cual limita a una región de volumen finito el origen de la radiación que podemos recibir — y, en mi humildísima opinión, Kelvin merece el crédito de esa explicación, por erróneas que fueran sus estimaciones de la edad del Sol o la Tierra. Por otro lado, la expansión del Universo supone un corrimiento al rojo en la radiación recibida de las regiones más alejadas de nosotros y, por tanto, la imposibilidad de verla con nuestros ojos. Con una y otra cosa, la paradoja queda explicada y el espíritu de Digges puede descansar en paz entre esas innumerables luces de brillo perpetuo, desprovistas de sufrimiento y llenas de felicidad perfecta y eterna; el hogar de los elegidos.

Fuente: eltamiz.com